この記事を書いた人

船橋寛之(ふなばしひろゆき)

1984年生まれ。

ドイツ育ちの不動産投資家。

不動産投資歴16年。

立教大学 経済学部卒。

リーマンショックの時に新卒で区分マンションを購入し、東京23区を中心に最大6棟55部屋を所有。

大和証券、大和総研に11年間勤務後、不動産コンサルタントとして独立。

現在は年間20億円以上の「非公開物件」仲介を行う。強みは「物件情報力」で、経験を活かしてセミナー講師や執筆活動にも携わる。

私生活では子供3人を育てる「ほぼ主夫」。

| 水面下で取引される 「非公開物件情報」はこちら (メルアド登録のみ) |

アパート経営の初期費用としては、アパートの建設費用以外にも、ローンや登記などその他の諸費用が発生します。

アパート経営を検討する際には、初期費用の目安だけでなく、収益を維持するためのランニングコストを理解しておくことが大切です。

本記事では、アパート経営にかかる費用にくわえて、事前に知っておきたいリスクやメリット、アパートローンについて解説します。

Contents

アパート経営に必要な初期費用

アパート経営によって収入を得るためには、まずは収益を生み出す物件を取得しなければなりません。

新築アパートを建設してアパート経営を始めるには、「アパート建設でかかる初期費用」と「建設費以外の初期費用」が必要です。

それぞれで発生する費用を詳しい項目ごとに説明していきます。

アパート建設でかかる初期費用

アパートの建設費用は、アパート経営に必要な初期費用の大部分を占めます。

アパートを建設するための費用は以下の2つに分けられます。

- アパートの本体工事費

- その他の工事費

アパート建設の初期費用といえばアパートの本体工事費にばかり目が行きがちですが、外構や土地の整地などには別途工事費用が発生します。

それぞれの費用の目安を確認していきましょう。

アパートの本体工事費

賃貸経営するアパートを入手するためには、新築するのであれば建築費が必要です。

アパートの取得費用は、アパート経営にかかる初期費用の7~8割という大きなウェイトを占めるものになります。

アパートを新築する際の本体工事費は、アパートの大きさや構造、間取りや設備などで変化します。

本体工事費のおおまかな目安を知るには、建築工事費の「坪単価」を把握し、建物の「延べ床面積」を掛け合わせて算出しましょう。

建築費は実際もっともっと上がっている感覚もあるね。

アパートの規模が大きくなるほど、また、単身者向けよりもファミリータイプの間取りのほうが、効率的な施工ができるために1坪当たりの単価は安くなる傾向です。

建物の構造別に坪単価をまとめると、目安は以下のようになります。

一般的なアパートは、木造もしくは鉄骨造で建てられることが多いです。

また、近年は工事費の高騰が続いています。建設分野の物価指標の1つである国土交通省の「建設工事費デフレーター」によると、とくに2021年以降で建築費の著しい上昇がみられます。

ここで、国土交通省の建築着工統計調査報告による建物構造別の坪単価と、建設工事費デフレーターを、2021年と2023年で比較してみましょう。

(参照:建築着工統計調査報告(令和5年計分)|国土交通省、建築着工統計調査報告(令和3年度計分)|国土交通省をもとに坪単価を算出、建設工事費デフレーター|国土交通省)

建設工事費デフレーターは、2015年を基準の100とした指標です。

2021年から2023年のあいだで、15%も上昇していることがわかります。

建築コストの高騰は続いているため、今後もアパートの新築費用は上昇していくと考えられます。

その他の工事費

アパートの建設工事には、アパートの本体工事費以外にも別途工事費が必要です。

- 駐車場や塀、植栽などの外構工事費

- 水道・電気・ガスの引き込み工事費

- 土地の地盤改良工事費、造成・整地工事費

- 電気、空調工事費

これらの付帯工事にかかる費用は、アパート建築にかかる総費用の20%ほどを占めます。

アパート本体工事費に対しては、25%程度が目安です。

たとえば、延べ床面積60坪の木造アパートでシミュレーションしてみましょう。

延べ床面積60坪は、一戸8坪前後のワンルームが6〜8部屋ほど確保できるアパートの規模です。

坪単価が70万円だとすると、本体工事費は「60坪×70万円=4,200万円」となります。

付帯工事費は、本体工事費の25%が目安であるため「4,200万円×25%=1,050万円」。2つを合計して、アパート建設工事にかかる総費用は5,250万円となります。

建設費以外の初期費用

アパート経営を始めるには、アパートの建設費以外にもさまざまな費用が発生します。

- アパートローンに関する費用

- アパートの登記費用

- 不動産取得税

- 火災保険や地震保険などの各種保険料

多額のお金が必要となるアパート建設には、ローンを利用するのが一般的です。ローンの借入には事務手数料などの費用がかかります。

また、不動産の取得時に発生する税金や登記にかかる費用、万が一の災害に備える火災保険の保険料なども必要です。それぞれの費用の目安を解説していきます。

アパートローンに関する費用

アパートを建築する際は、アパートローンで建築資金を借り入れるのが一般的です。

投資用の賃貸アパートを取得するときには、マイホームを建てるときの住宅ローンではなく、投資用物件の融資商品であるアパートローンを利用します。

アパートローンを借り入れる場合、以下のような費用が発生します。

- 事務手数料

- 保証料

- 印紙代

事務手数料は、定額制で5万〜11万円ほどに定められている場合や、定率制で融資金額の1%〜3%ほどの場合があります。

保証料も、金利に上乗せされるタイプや融資金額や借入期間によって料率が変わるタイプなどがあり、なかには保証料不要のアパートローンもあります。

これら諸費用は金融機関や商品によって違いがあるため、金利などの条件面とあわせてチェックが必要です。

アパートの登記費用

不動産を取得した際には、その不動産の情報や権利関係を明らかにするために登記を行わなければなりません。

登記した内容は法務局によって管理される登記簿上に保存され、不動産の状況や権利が公示されます。

投資用のアパートを取得した場合は以下の登記申請を行い、それぞれで登録免許税を支払う必要があります。

これらの登記には専門的な知識を要するため、不動産の物理的な情報に関しては土地家屋調査士、権利関係に関しては司法書士に登記手続きを代行してもらうのが一般的です。

新築アパートの登記を専門家に委託した場合、委託費用の目安としては15万〜30万円ほどとなります。

不動産取得税

土地や建物などの不動産を取得した際には、不動産取得税が課税されます。不動産取得税の税額は次の計算式で求められます。

不動産取得税 = 課税標準額 × 3%(2027年3月31日までに取得分)

課税標準額は、土地と建物それぞれの固定資産税評価額をもとに決定され、通常は「課税標準額=固定資産税評価額」となります。

固定資産税評価額は、土地部分は公示価格の7割程度、建物部分は建築費の5〜6割になるのが一般的です。

不動産取得税を支払うタイミングは自治体によって異なり、不動産を取得してから3か月〜半年、場合によっては1年ほどあとに納税通知書が送られてくることもあります。

また、新築住宅の建物部分においては、不動産取得税が減額される「新築住宅の軽減措置」が受けられます。

忘れたころにくるよね~

新築住宅の軽減措置は、建物部分の固定資産税評価額から1,200万円が控除される制度です。

1,200万円の控除を受けたとすると、「1,200万円×固定資産税率3%」で最大で36万円が減税される計算になります。

新築住宅の軽減措置は、賃貸住宅の場合、住宅一戸あたりの床面積が40平方メートル〜240平方メートルであることが適用条件です。

参考:東京都主税局「不動産取得税Q&A Q12新築住宅を取得したときに不動産取得税の軽減制度はありますか。」

火災保険や地震保険などの各種保険料

賃貸アパートを経営するには、火災保険や地震保険への加入も欠かせません。

とくに、ローンを組んでアパートを購入する場合は、金融機関から火災保険の加入を求められるのが通常です。

2022年10月より、火災保険の保険期間は、これまでの最長10年から最長5年へと短縮されています。

火災保険や地震保険の保険料は、建物の規模や築年数、構造によって大きく異なります。

地震保険は単体では加入できず、火災保険とセットでの申し込みが必要です。

新築アパート1棟(2階建て10戸程度)に対する保険料の目安は以下のとおりです。

- 火災保険のみ(5年間):20万~40万円

- 地震保険をプラス(5年間):40万~70万円

そのほかにも、火災保険にはアパートオーナー向けの特約が用意されています。

施設の不備による万が一の事故を補償する施設賠償責任補償は、比較的安い保険料で突然のリスクに備えられるため、加入しておきたい特約です。

アパート経営には維持費も必要

アパート経営を始めるには、賃貸経営を続けるための支出である維持費も考慮しなければなりません。

代表的な維持費としては、入居者対応や建物の管理にかかる管理費、建物の見た目や性能を維持するための修繕費、アパートにかかる固定資産税などが挙げられます。

ここからは、アパート経営に必要な維持費を「毎月必要な維持費」「随時必要な維持費」「アパート経営にまつわる税金」の3つに分類して解説していきます。

毎月必要な維持費

アパート経営において、毎月発生する維持費としては以下のものが挙げられます。

- 管理費

- 共用部分の水道光熱費

管理費は、建物の清掃や家賃の集金管理、入居者からの問い合わせ対応など、賃貸経営における管理業務にかかる費用です。

アパートオーナーが自ら賃貸管理する方法もありますが、多くのオーナーは賃貸管理業務を専門的に請け負う管理会社に委託しています。

管理手数料は委託する業務範囲によって変わり、目安は家賃の3%〜8%程度です。

また、アパートの共用部分における水道光熱費はオーナーの負担となり、毎月の支払いが発生します。

随時必要な維持費

随時必要となるアパート経営の維持費としては、次のようなものがあります。

- 修繕・リフォーム費

- 原状回復費

- 入居者募集の広告料、仲介手数料

- 火災保険料

アパート経営を続けるためには、建物の定期的な修繕・リフォームが欠かせません。

適切なタイミングで修繕を行うことで、入居者や建物の安全性を維持できます。

入居者が退去した際には、室内を原状回復するための修繕費用が必要です。

新たな入居者の募集を不動産会社に依頼する場合には、広告料や入居が決まった際に支払う仲介手数料などが発生します。

また、火災保険料も契約期間によって、1年〜5年ほどのスパンで支払いが必要となります。

——住宅ローンを比較したい!借り換えたい!と思う方は必見!——

◆◆◆ 住宅ローンオンライン比較・借り換え「モゲチェック」◆◆◆

「モゲチェック」は住宅ローンの比較・見直し(借り換え)をサポートする 住宅ローン比較サービス。 ネット銀行、メガバンク、地方銀行など全国の主要金融機関から提案。 5分で住宅ローンの見直しが可能です。

▽▽▽モゲチェックはこちら▽▽▽

——————

アパート経営にまつわる税金

アパート経営において、支払いが必要となる主な税金は以下の3つです。

- 固定資産税(都市計画税)

- 所得税

- 住民税

固定資産税や都市計画税は、所有している不動産に対して毎年課税される税金です。

都市計画税は、所有する不動産が都市計画法における市街化区域にある場合に課税されます。

固定資産税は「課税標準額×1.4%」、都市計画税は「課税標準額×0.3%」で計算されます。

所得税と住民税は、アパート経営による「儲け」に対して課税される税金です。

所得税は、所得が増えるにつれて税率が高くなる「累進課税」の仕組みです。所得金額によって5%〜45%の税率が設定されています。

不動産投資による所得は総合課税の対象です。

給与所得など他からの所得との合計から所得税額が算出されるため、不動産所得が同じであっても給与所得の金額によって所得税率は変わります。

たとえば、不動産所得が100万円ある場合、給与所得が200万円のときと500万円のときとで所得税率を比較すると以下のようになります。

アパート経営における住民税も、他の所得との合計に対して課税されます。

住民税は自治体によって条件が異なる場合がありますが、おおよそ「課税所得×10%」程度の課税額となります。

アパート経営に必要な自己資金の相場

アパート経営を始めるにあたって、必要な自己資金の目安は「建設費用の1〜3割」程度といわれています。

アパートを新築する費用は高額になるため、ある程度の自己資金を用意したうえで、残額はアパートローンを利用するのが一般的です。

ローンの頭金が多いほど借入金額は少なくなり、ローン審査は通りやすくなる傾向があります。

ただし、自分の財産すべてをアパート経営の初期費用に使ってしまうのは問題です。

今後必要となる修繕費用の積み立てや、万が一のときの生活防衛資金など、急な出費にも対応できるだけの余力は残しておかなければなりません。

不動産会社と相談しながら資金計画や収支計画を立て、初期費用として支払う自己資金の金額を決めていきましょう。

アパート経営の資金調達にローンを利用する際の注意点

ここからは、賃貸アパートの購入でローンを利用する際に知っておきたい3つの注意点を解説します。

- ローンの種類を知る

- 借入可能額を確認する

- 返済期間を検討する

不動産投資用のローンにはいくつかの種類があり、それぞれで融資条件や審査方法などに特徴があります。

また、自分が希望する借入金額や返済期間で借入ができるのかも重要なチェックポイントとなります。

ローンの種類を知る

収益物件の購入時にローンを組むには、不動産投資用のローンを利用しなければなりません。

不動産投資用のローンは一般的にはアパートローンと呼ばれ、民間の金融機関だけでなく、ノンバンクや住宅金融支援機構などの公的金融機関でも取り扱っています。

アパートローンをおおまかに分類すると、以下のように分けられます。

- 提携ローン

- 非提携ローン

- プロパーローン

- ノンバンク系

- 公的金融機関系

提携ローンは、アパート建築を請け負うハウスメーカーや不動産会社が、金融機関と提携して提供するアパートローンです。

不動産会社を介して融資が受けられるため、手続きがスムーズに進みやすく、金利や審査の面で優遇が受けられるケースもあります。

ただし、1つの不動産会社が提携しているローンは限られているため、選択肢が少ない点がデメリットといえるでしょう。

不動産会社と提携していないローンが非提携ローンであり、多くの金融機関が提供している一般的なアパートローンを指します。

不動産投資の融資は都市部では相当厳しいよ!

不動産会社を経由しないため金融機関と直接のやり取りが必要ですが、多くの商品のなかから自分の希望に合ったローンを自由に選択できます。

プロパーローンは、保証会社を通さない金融機関独自の事業用融資です。

オーダーメイド型の融資であり、金利や融資期間などの条件は案件ごとに決められます。金融機関がリスクを背負うことになるため、審査は厳しい傾向です。

信販会社やクレジット会社などの貸金に特化する「ノンバンク」でも、アパートローンを提供しています。

通常の金融機関に比べて金利は高い傾向ですが、審査基準が緩くスピーディーな融資が受けられる点がメリットです。

アパートローンを提供する公的金融機関としては、住宅金融支援機構や日本政策金融公庫などが挙げられます。

物件に対する条件や優遇措置を受けられる属性を満たせば、比較的低い金利で固定金利での融資が受けられるのが特徴です。

借入可能額を確認する

アパートローンで借入ができる上限額は、融資を受ける金融機関によって異なります。

一般的にいわれる借入可能な上限額の目安は、ローン申し込み者の年収の10~20倍です。

申し込み者の年収が500万円未満の場合は、勤務先や勤務年数によっては融資が受けられない可能性もあります。

また、頭金として用意できる自己資本金の金額や物件の収益性によっても、借入可能額は変わります。

金融機関によって審査基準は異なるため、希望する金額を借入できるか心配な場合は、複数の金融機関に融資の相談をしてみましょう。

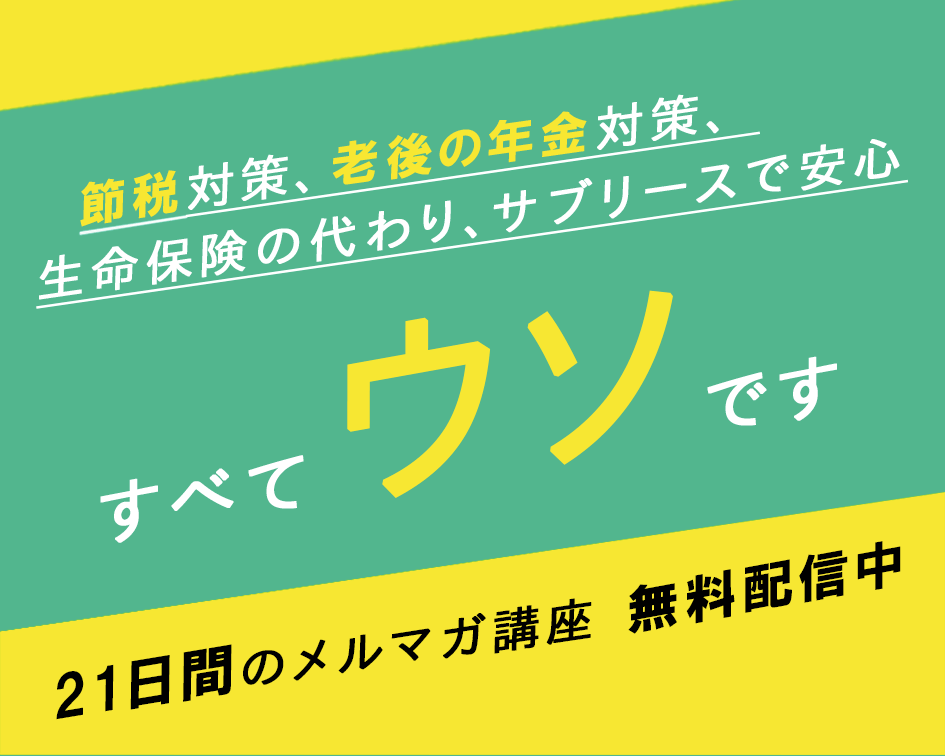

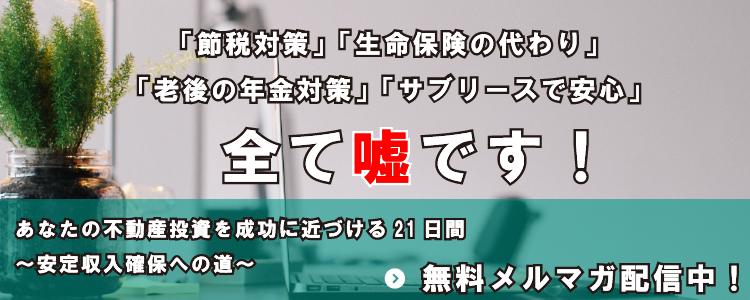

【21日間で学べる不動産投資メルマガ!】

メールアドレスだけで登録完了!

21日間、毎日夕方配信!

不動産投資初心者の方、検討中の方は必読!

不動産業者と対等に会話ができる知識が身に付きます。

登録はこちら

↓ ↓ ↓ ↓

返済期間を検討する

アパートローンの返済は、建物の法定耐用年数をもとに20年〜30年ほどで返済していくのが一般的です。

法定耐用年数は、木造の場合で22年、鉄筋コンクリート造の場合で47年と定められており、多くの場合は法定耐用年数よりも短い期間での返済が設定されます。

返済期間を短くすると返済総額は少なくなりますが、キャッシュが手元に残りにくくなり、修繕費の積み立てが困難になるでしょう。

返済期間を長くすると、その分月々の返済負担は軽減されます。

健全なキャッシュフローを維持することで、建物の価値を維持したり新たな物件を購入したりと、新たな収益を生むためにお金を活用できます。

知っておきたいアパート経営のリスク

安定的な収益が期待できるアパート経営ではありますが、初期費用が用意できるからといって気軽にアパートを建ててしまうのは後悔を招く恐れもあります。

リスクを知らずにアパート経営を始めてしまうと、「思っていたよりも利益を得られない」「ローンの返済ができない」といった事態に陥ってしまうかもしれません。

アパート経営に取り組む前にしっかりと理解しておきましょう。

空室リスク

アパート経営のリスクとしてまず考えられるのが空室リスクです。

空室が複数戸発生してしまうと、賃料収入が当初の想定よりも大幅に下がってしまいます。

とくに、築年数が経過するにつれて居住性が低下し、入居者が集まりにくくなる恐れがあります。

空室が増えると賃料の値下げも必要となるでしょう。空室リスクを避けるには、需要のあるエリアを選び、ニーズに適した物件を提供することが大切です。

また、空室が増えて収入が減っていても、建物の維持や修繕にかかる支出は続きます。

将来のリスクに備えて、満室時には資金を蓄えておけるのが理想的です。アパートの建設時から、余裕のある資金計画を心がけておきましょう。

災害リスク

アパート経営では、建物が災害被害に遭うリスクも考慮しておかなければなりません。

災害でアパートに損害が出たら、入居者の安全のためにもただちに修繕が必要となります。

災害リスクの例としては次のようなものがあります。

- 火災

- 地震、津波

- 台風、洪水、大寒波などによる水害・雪害

- 事故や盗難による被害

自然災害や人災は予期できないものであり、大きな損害を被る可能性も高いです。

また、地震大国である日本では、どこの地域であっても地震の被害に遭う恐れがあります。

火災保険だけでなく地震保険にもセットで加入し、いつ・どれくらいの被害に遭うかわからない災害リスクに備えておきましょう。

これは読めないリスクだよね~

老朽化リスク

新築アパートであっても、将来の老朽化は避けられません。

建物の老朽化を放置してしまうと、外観や居住性が悪くなり入居者が集まりにくくなるでしょう。

老朽化が進んだあとにいざ修繕しようとしても、修繕が困難になったり、余計に費用がかかったりする恐れがあります。

建物の価値や高い入居率を維持するためには、適切なタイミングでの修繕やリフォームが欠かせません。

- 外壁や屋根の塗装

- ベランダ、階段・廊下の塗装や防水処理

- エアコンや水回りなど室内設備の交換

- 給水設備や配管のメンテナンス

こまめなメンテナンスによって、大規模修繕時の負担を軽減できる効果もあります。

適切な修繕時期や費用を把握しておけば、計画的に修繕費用を積み立てられます。

アパート経営を検討する段階から長期修繕計画書を作成し、修繕やリフォームにかかる費用を把握しておきましょう。

空き家を放置するリスク

アパート経営にはさまざまなリスクがある一方で、活用していない空き家や土地を所有し続けるのもリスクがあります。

総務省の統計データによると、全国の空き家数は2018年の時点で848万戸です。

1998年から2018年の20年間で約1.5倍も増加しています。

空き家や空き地は収益を生み出さない資産であるにもかかわらず、固定資産税などの支出だけが続きます。

つまり、「マイナスを生み出す資産」となってしまうのです。

空き家を管理せずに放置していれば、自治体から「特定空家等」と認定され、指導や勧告を受ける可能性があります。

次の状態に1つでも当てはまれば、特定空家等とみなされる恐れがあります。

- 建物の倒壊などにより保安上危険を与える恐れがある状態

- 有害物質の流失や臭気の発生など、衛生上有害となる恐れがある状態

- 著しく景観を損なっている状態

- 近隣住民の生活環境に悪影響を及ぼす状態

特定空家等に認定されると「住宅用地の特例」の対象外となり、固定資産税が最大で6倍に増額します。

勧告に対して対処を取らなかった場合には、最大で50万円の過料に処される場合もあります。

経済的な損失だけでなく、近隣住民とのトラブルにもつながるのが空き家のリスクです。

回避するためには、不動産の売却や適切な活用方法を検討する必要があります。

アパート経営は、マイナスの資産であった空き家を、お金を生み出す資産に生まれ変わらせる有効な手段の1つになり得るでしょう。

参考:総務省統計局「平成30年住宅・土地統計調査 調査の結果」

参考:国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報」

アパート経営のメリット

アパート経営にはさまざまなリスクがありますが、多くのメリットを得られる魅力的な資産運用でもあります。

安定収入に期待ができるアパート経営は、節税効果が狙える点もメリットの1つです。

賃貸管理に手間がかかるイメージがあるかもしれませんが、実質的な業務は管理会社に委託できるため、本業が忙しいサラリーマンの方にも向いています。

アパート経営のメリットを詳しくみていきましょう。

特に相続対策では有効だよ!

長期的に安定した収入が期待できる

アパート経営のメリットは、安定的な収入を確保しやすい点です。

不動産の賃貸経営のなかでも、アパートのような住居用の賃貸事業はとくに安定した収入に期待ができます。

その理由としては、一度入居が決まると2年〜6年ほど入居し続けるケースが多く、季節や時期、景気などに収益が左右されない点が挙げられます。

たとえば、総務省による消費者物価指数から過去10年間の家賃指数をみてみましょう。

コロナ禍により経済がダメージを受けた2020年であっても、家賃の水準は変わらなかったことがわかります。

(参照:消費者物価指数 / 2020年基準消費者物価指数 / 長期時系列データ 品目別価格指数 全国 年平均(2023年調査分))

どのような時代でも「住まい」の需要がなくなることはなく、不況になっても家賃の水準は一定に保たれているのが住居用賃貸の特徴といえます。

税負担を軽減できる

アパート経営によって節税できる税金は以下の3つです。

- 相続税

- 固定資産税

- 所得税

「アパート経営が相続税対策に効果的」という情報は、よく耳にするかもしれません。

相続税以外にも、もともと土地を所有している方であれば固定資産税の減税につながり、給与所得の高いサラリーマンの方であれば所得税の軽減効果も期待できます。

それぞれの税負担を軽減できる仕組みを説明していきます。

相続税

「アパート経営=相続税対策」というイメージがあるように、不動産投資によって相続税が節税できるのは税法上の仕組みを活用しているためです。

財産は、現金よりも不動産に変えたほうが、税法上の価値は低く評価されます。

たとえば、1億円の現金財産を持つ人から相続を受ける場合、相続税の課税対象となる相続税評価額はそのままの1億円です。

一方、1億円の現金で収益物件を購入した人から相続を受ける場合、不動産の相続税評価額はおおよそ半分の金額になります。

収益物件の相続税評価額が減額されるのは以下のような理由があります。

- 土地の相続税評価額は時価の8割程度

- 賃貸物件を建てることによる借地権割合による減額

- 小規模宅地等の特例

相続税がどれくらい減税できるのかは、資産状況や購入する収益物件の条件によって異なります。

相続税が発生するだけの財産を所有する場合、現金のまま相続するより不動産に変えることで大幅な減税が可能となります。

固定資産税

もともと所有している土地がある場合、賃貸アパートを建てることで固定資産税の減税が可能です。

更地の土地を所有していると、固定資産税の優遇措置は適用されずに正規の固定資産税額が課税されます。

更地に住宅を建てると、住宅一戸あたり200平方メートルまでの部分が「小規模住宅用地」となり、固定資産税の評価額が6分の1に減額される特例が適用されるようになります。

つまり、更地の固定資産税は、小規模住宅用地の6倍もの課税額になるのです。

小規模住宅用地の特例は、複数の住戸を持つアパートのような共同住宅の場合も「戸数×200平方メートル」の部分が減税対象です。

広い土地を所有する場合、アパート経営はとくに大きな節税効果を発揮するといえます。

所得税

アパート経営などの不動産投資は、とくに収入の高いサラリーマンの節税対策として有効です。

アパート経営によって得られた収益は不動産所得として確定申告します。

不動産所得は、給与所得や事業所得などその他の所得と合計して課税される総合課税の対象です。

したがって、アパート経営で赤字が発生したとしても、その赤字を給与所得と相殺することが可能です。

その結果、これまで給与所得に課税されていた所得税が軽減されます。

アパート経営においては、固定資産税やローンの支払利息、交通費、通信費などのさまざまな費用を経費計上できます。

とくに、実際の現金支出を伴わない費用である「減価償却費」をうまく活用すれば、手残りは黒字であるのに、会計上の不動産所得が赤字になる年も出てくるでしょう。

不動産所得での赤字を給与所得と相殺する損益通算ができる点が、アパート経営のメリットです。

家賃収入を得られるだけでなく、給与所得に対する所得税の減税にも期待ができます。

資産が増える

収益を生み出す資産を持てるのがアパート経営の魅力です。

もともと土地を所有している方であれば、手元にある資産を活用するだけでお金を生み出す仕組みを作れます。

また、土地を購入してアパート経営を始める場合でも、手持ちの「現金」が「土地」へと組み変わり、価値が減少しにくい資産に生まれ変わったともいえます。

賃貸アパートによって長期間にわたる収益を確保でき、その収益をもとに新たな賃貸物件の購入も可能です。

また、ローンを利用できるアパート経営は、少ない元手で大きな収益を得られる「レバレッジ効果」の高い資産運用です。

ローンによって取得した大きな資産を運用することで、手元にある現金を運用するだけではなかなか得られないような収益を手にできます。

高利回りが期待できる

アパート経営は、小さめの間取りを選べる点や、木造や軽量鉄骨造で建てられる点から高利回りが期待できます。

立地や築年数、投資額などによって利回りは異なりますが、実質利回りは2%〜5%程度になる傾向です。

賃貸物件では、ワンルームなどの小さめの間取りのほうが賃料単価が高くなります。

また、建築費の安い木造や軽量鉄骨造で建築できるアパートは、マンションに比べて建築費を抑えることが可能です。

そのため、単身者向けの物件を建築費を抑えて取得できるアパート経営は、利回りを向上させやすいといえます。

高利回りを実現するには、アパート建築を依頼するハウスメーカーの選択が重要です。

複数のハウスメーカーや不動産会社に見積もりを依頼し、納得のいく価格で地域のニーズに合った提案をしてくれる業者を検討しましょう。

高い入居率を維持するために、宅配ボックスの設置やホームセキュリティ、高速インターネット環境などの付加価値を工夫するのも効果的です。

また、内装のクロスや床材などを廉価なものにしておくと、建築費だけでなく今後の修繕費の節約にもつながります。

建物管理を委託できる

長期的に安定した収益が見込めるアパート経営ですが、その分管理業務に手間がかかるイメージがあるかもしれません。

しかし、実際のアパート経営では、賃貸管理にかかわる業務は管理会社に委託しているケースがほとんどです。

管理業務を委託すればオーナーの実質的な負担は大幅に削減できるため、サラリーマンの副業としてアパート経営に取り組むことも十分に可能です。

管理会社に賃貸管理を委託すると、賃貸管理のノウハウを持つプロが建物の管理や入居者対応を代行してくれます。

管理を委託する手数料は請け負う管理業務の範囲によって変わり、家賃収入の3%〜8%ほどが目安です。

ハードルが高そうなイメージのあるアパート経営ですが、実際には管理業務の大部分を委託できるため、初心者や本業のある方でも気軽に始められます。

まとめ

アパート経営を始める際には、初期費用の大部分を占めるアパートの建設費のほか、ローンや不動産の登記などに費用が発生します。

必要となる自己資金は初期費用の1〜3割程度が相場であり、足りない部分はアパートローンが利用できます。

ローンの借入金額や返済期間はアパート経営の収益性にも影響を与えるため、不動産会社と相談しながらさまざまな金融機関のアパートローンを検討しましょう。

アパート経営は、安定的な収入が期待できるほかにも節税や資産形成に効果を発揮します。

一方で、空室リスクや老朽化リスクなどのデメリットがあるのも事実です。

アパート経営に取り組むときは、アパートを建築する初期費用だけでなく、維持費やリスク、それに対する対処法を把握しておくことが大切です。

事前に理解を深めておくことで、大切な資産をより効果的に活用していけるでしょう。