入居者による迷惑行為や入居者同士のトラブルは、貸主(物件オーナー、賃貸人)の悩みのタネです。

なかには入居する先々で問題を起こす“モンスター入居者”と呼ばれるトラブルメーカーも。

自身の物件にトラブルを頻発する入居者がいた場合、強制退去させることができるのでしょうか。

また、トラブルを防止するために、貸主にはどのような対策が求められるのでしょうか。弁護士・溝口矢氏が解説します。

トラブルを起こす入居者がいるのって大変だよね~

Contents

“モンスター入居者”が貸主にもたらす不利益

賃貸物件、とくに集合住宅(アパート、マンション)では多くの借主・入居者が生活をしています。

そのため、一部の借主・入居者による迷惑行為は、ほかの借主・入居者の平穏な生活を害し、トラブルの元となります。

稀に、迷惑行為の苦情が正当なものであっても、賃料をきちんと支払っている以上は、大切な入居者であることに変わりなく、争いたくないと考える貸主もいますが、一部の借主・入居者による迷惑行為によってトラブルが発生した場合、貸主は、次のような不利益を被るおそれがあります。

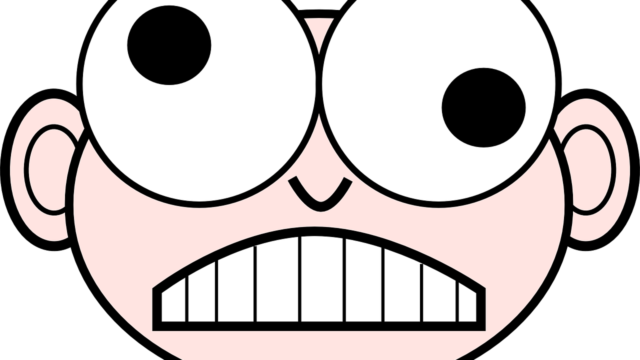

【21日間で学べる不動産投資メルマガ!】

不動産業者、保険屋、FPなど、不動産を勧めてくる人のウソを見破りましょう!

登録はこちら

↓ ↓ ↓ ↓

迷惑行為をしている借主・入居者への対応コストが生じる

まず、貸主は、迷惑行為があるかどうかの確認を行う必要があります。

迷惑行為と判断するには、詳細な調査が必要な場合もあり、時間や金銭のコストが発生することがあります。

また、実際に迷惑行為があると確認できた場合には、迷惑行為をしている借主・入居者に当該行為についての注意等を行う必要があります。

ここでも時間や金銭の面でのコストがかかると想定されます。場合によっては、法的手続までとらなければならない可能性もあります(下記2参照)。

ほかの借主から損害賠償請求を受ける可能性がある

貸主は、賃貸している物件(不動産)を通常どおり使用・収益させる義務を負っています(民法第601条)。

そのため、一部の借主・入居者の迷惑行為によって、ほかの借主・入居者の平穏な生活が害され損害が発生した場合、貸主がそのような迷惑行為をする借主に物件を賃貸することで上記義務の違反を発生させているとして、損害賠償請求を受けてしまう可能性があります。

実際に、迷惑行為をする借主がいるにもかかわらず、そのことを説明せずに新たな賃貸借契約を締結した事例で、その新たな賃貸借契約を締結した借主に対し、貸主が損害賠償義務を負うとした裁判例もあります(大阪地方裁判所平成元年4月13日判決(昭和62年(ワ)第2211号))。

これは大変だ・・・

ほかの借主の退去・賃料減額請求等により賃料収入が減少する

上記(2)のような損害賠償請求をしてくることまではなくとも、迷惑行為を嫌って退去する借主や迷惑行為を理由に通常どおり使用・収益させる義務が履行されていないとして賃料減額を求めてくる借主も現れるでしょう。そうなれば、賃料収入が減少することにもなります。

【簡単な机上査定でお持ちの不動産価値を知ろう!】

60秒の入力作業で不動産価値がわかります。

お勧めの査定会社はこちら

↓ ↓ ↓ ↓

客付け(新しい借主の獲得)が困難となり賃料収入が減少する

また、上記の裁判例を踏まえると、迷惑行為を行う借主・入居者がいる場合には、新たな賃貸借契約締結時にそれを説明する必要があるということになります(厳密には事実関係にもよるところですが、健全な賃貸経営を目指すのであれば当然、説明をするという判断になるでしょう)。

そのような説明を受けた人が入居を希望する可能性は低く、この点からも賃料収入が減少する可能性があるといえます。

以上のような不利益を被ることを回避・低減するため、物件の貸主としては、迷惑行為をされた場合の対応を予め考えておくとともに、事前に迷惑行為をされないための対策を講じておくことが大切です。

迷惑行為をする入居者を追い出すことはできるのか?

迷惑行為をしている入居者がいるとしても、ただちに退去をさせることは容易ではありません。

物件が生活・営業の基盤となるため、借地借家法や判例・裁判例によって、借主は手厚いフォローがされる傾向にあるためです(単に迷惑行為があるのみでは退去させることを認めなかった裁判例も複数あります)。

もっとも、退去(賃貸借契約の解除)が認められるかの判断は事案によって変わります。

また、上述のとおり、貸主は、ほかの借主に対して、物件を通常どおり使用・収益させる義務を負っているため、貸主としては、退去には至らなくとも迷惑行為を阻止するよう努める必要があります。

そこで、所有している物件において迷惑行為がある旨を確認した場合には、次のような対応をしていくことが考えられます。

追い出すのは簡単じゃないんだね・・・

迷惑行為の特定

一口に迷惑行為といっても、騒音や嫌がらせ、通行妨害、暴力・暴言、不良的言動、奇行、ごみの不始末、ペット飼育等、さまざまです。

そして、このような迷惑行為とされているものの具体的な内容や物件の状況等の詳細な事実関係を踏まえ、法的に迷惑行為と認定できるかどうかや迷惑行為にあたる場合の程度の大きさを慎重に判断する必要があります。

苦情を申し入れた側の嫌がらせや過大な要求である場合もあるため、まず初期の段階では正確に事実関係を把握することが重要です。苦情を申し入れた側に、証拠となる資料の提供を求めるのも有効でしょう。

そして、迷惑行為がある場合には、その内容に適したアプローチを検討する必要があります。

【一都三県の非公開物件情報配信中!】

相場より安い物件情報はこちら

↓ ↓ ↓ ↓

注意・迷惑行為防止措置等の実施

迷惑行為があった場合に貸主側が行う対応として一般的なものには、管理会社による対応の記録化、迷惑行為者への注意・警告の実施(書面やメール等の形に残しておくと後に法的紛争に発展した際の証拠として使用することが可能です)が挙げられます。

このほか、掲示による注意喚起や管理人の見回り等、迷惑行為の内容に即して必要な措置をとっていきましょう。

退去(賃貸借契約の解除)に関する交渉・法的措置の実施

以上のような対応を経ても迷惑行為が止まず、その程度が著しく悪い場合には、迷惑行為を行う借主に対して、退去(賃貸借契約の解除)を求めることが考えられます。

退去を実現する方法は、任意の交渉か、訴訟提起(裁判)かのいずれかです(任意の交渉を選択した場合でも、話がまとまらなければ訴訟提起に移行することになります)。

任意の交渉から入るか、訴訟提起によって求めていくかは、当該借主との話し合いの余地があるかどうかや条件面についての考え、迷惑行為の内容等を踏まえて総合的に判断する必要があります。

「退去は容易ではない」のが事実…的確な“証拠収集”を

上に挙げた3つでいえば、(3)のように大事になってから弁護士に相談する貸主も多いのですが、それ以前の対応が結論に影響を及ぼすことも少なくありません。

上にみたとおり、「退去させることは容易ではない」というのが事実である以上、できる限り適切な対応を積み重ねるとともに、的確な証拠収集をしておく必要があります。

手のかかりそうな迷惑行為を確認した場合、早めに弁護士へ相談するのがおすすめです。

【ラインで学ぶ不動産投資の裏側!】

不動産投資の闇を大暴露!

登録はこちら

↓ ↓ ↓ ↓

迷惑行為を防止するための事前の対策

迷惑行為を防止するための事前の対策としては、借主との賃貸借契約締結時に、想定される迷惑行為やトラブルを踏まえ、具体的な禁止行為を賃貸借契約書に定めることが考えられます。

迷惑行為やトラブルをどのように想定するうえで、たとえば、同種の物件でのトラブル事例を調べてみたり、借主の物件の使用目的を確認してみたりすることが考えられます。

ありがちなミスとして、賃貸借契約等で禁止行為が具体的に特定されていない、たとえば抽象的に「迷惑行為禁止」としか定めていないために、契約内容を理由に迷惑行為が禁止行為にあたると強く主張できないケースが挙げられます。

また、賃貸借契約上は禁止行為として定めている行為がされているにもかかわらず、貸主や管理会社が当該禁止行為を容認するような対応を取り、禁止行為を定めた意味がなくなってしまうケースも。たとえば、「ペット禁止」の条項を設けているのに、借主のペットのためにペットフードを差し入れるケースなども目立ちます。

賃貸借契約の内容を精査し、それをきちんと理解して運用しなければ、ルールは「絵に描いた餅」となってしまいますので、十分に注意しましょう。また、賃貸経営をするにあたっては信頼できる管理会社や専門家を選ぶことも重要です。

上述のとおり、いったん賃貸借契約を締結すると退去させることが容易ではない以上、入居審査を丁寧に行い、借主の属性等からリスクがないかを検討することも有効な対策になると考えられます。

管理会社の入居者選定も重要になりそうだね。

まとめ

貸主は長年にわたって多数の借主と関わっていくことになるため、いつ迷惑行為に巻き込まれてしまうかわかりません。

また、迷惑行為と一口にいってもその内容はさまざまであり、そうした行為が発生した場合には、個別具体的な事実関係も踏まえながら対応していく必要があります。

そもそも、その行為が法的に「迷惑行為」と認定できるかどうかという点や、迷惑行為に該当する場合の程度の大きさについての評価も非常に繊細であるため、「これは……」と思ったタイミングで、弁護士に相談してみることをおすすめします。